食べ物か、芸術か

Eat 3号: 食べ物か、芸術か

この記事は2001年2月に公開されたものです。

その昔から、食べ物は芸術において、大きなテーマとなってきた。いったいどうして、そしてそれは何を意味しているのだろう。イギリスの美術評論家マーティン・クーマーが、美術史における食べ物とビジュアルアートのかかわりを紹介する。

芸術の歴史のなかで、食べ物は絶えず存在し、幅広く解釈され、限りなく地味な食事から派手な宴までいくつもの作品が描かれてきた。食べ物と芸術のかかわりは、贅沢な宴や神への供え物の描写を数多く残した古代エジプト人にまでさかのぼる。西洋美術では長いあいだ、聖書のテーマである、象徴的な意味を秘めた食べ物の交換の絵が描かれてきた。「最後の晩餐」の新バージョンは今なお作られている。17世紀、オランダとスペインで正当な評価を得た静物画は、事物の記録以上のものであることが多い。日常の風景を描写した風俗画同様、そこには象徴性が溢れているのである。純粋や悪を表し、社会的地位を証明し、社会風刺の道具として使われてきた食べ物は、永久に進化しつづける暗号化された一連のメッセージとして、作品のなかに濃密に織り込まれていく。

まずは最も象徴に満ちた食べ物、リンゴに焦点を当てよう。アダムが誘惑され、エデンの花園から追放される話を題材にした西洋美術の名作は無数にある。16世紀にアルブレヒト・デューラーとルーカス・クラナッハは、薄気味悪い、当時は衝撃的だったアダムとイブの肖像を生み出した。フーゴー・ヴァン・デル・グースの『The Fall of Man』(1470年)では、すでにリンゴを一口食べているイブが、次のリンゴを取ろうと手を伸ばしているが、細部の描写に特徴をもつ15世紀オランダの絵画には、人を不安にさせるような強烈さがある。

この地味な果物がわれわれの意識に与えるインパクト、その永久的な能力は注目に値する。1966年、ヨーコ・オノが角石の上にリンゴをおいて腐らせた時、彼女の行動はフルクサス*1の前衛芸術運動の教義を象徴としてではなく、事実として明らかにするためのものだった。ただ、リンゴが象徴するものはいろいろある。そのことに気づいたジョン・レノンは彼女の展覧会が開催されていたニューヨークのインディカ・ギャラリーを訪れた際、そのリンゴを一口食べた。そしてヨーコは齧られたリンゴのブロンズ鋳型を作った。彼女は自分たちの関係を神話として残したかったのだろうか。現在でも、オーストリアのアーティスト、アーウィン・ワームの写真に登場するリンゴは、潜在意識に訴えるような力強いパンチを食らわす。ワームの写真のなかで、リンゴを丸ごと口にくわえ込んで、得意げにカメラを見つめている青年の姿には思わず吹き出してしまうものの、同時にエデンの園に引き戻されやしないだろうか。

Giuseppe Arcimboldoʼs ʻThe Gardener (A Joke with Vegetables)ʼ, circa 1590. The painting can be turned upside down. Courtesy of Erich Lessing/PPS.

ワームは、ルネ・マグリットなどシュールレアリストの後継者でもある。マグリットが愛した奇妙な並列は16世紀の画家ジュゼッペ・アルチンボルトの作品までさかのぼる。アルチンボルトの世界へ入ること、イコール八百屋が喜ぶ世界に入ることだ。ハプスブルク家の歴代皇帝に雇われた彼は、果物、花、野菜、そのほか食料品だけを使って人間の肖像を仕上げる手法を開発した。『Summer』(1573)はふくよかな半面像で、チェリーやブドウ、プラムが逆立った長髪を成し、熟した桃がえくぼのある頬となる。顔は魚のフライと肉で、そして目の部分には羽をむしられた鳥の目を使って男を描いた『The Lawyer』(1566)など、痛烈な皮肉も織り込まれた作品には心底ぞっとさせられる。『The Gardener(A Joke with Vegetables)』(1590)の庭師は、絵をひっくり返すと、ボウルに入った平凡な根菜類となってしまう。

このような表現は、当時はどうも滑稽なものと思われていて、20世紀のシュールレアリストが取り上げるまでは美術の範疇外のものとして目も向けられなかった。だが、ポーランド生まれの画家ハンス・ベルメールは、とくにアルチンボルトが描いた鮮やかな混合に心惹かれたようだ。ベルメールは『Milles Filles』(1939)で、大量の果物と野菜のなかでもがく、引き伸ばされた女性の姿を描く。ベルメールは同時にフランスのケーキ、ミルフィーユ(mille-feuille:菓子─女性)をもじっている。アルチンボルトの影響は、最近でも見られる。森村泰昌の『母』(1991)はルーカス・クラナッハの絵画の写真版で、聖書に登場するヒロイン、ジュディスを描いている。森村のバージョンでは、風景は異様な静物画に変わっており、作者の頭の上にキャベツの葉っぱが乗り、首には芽キャベツのネックレスをしている。

アルチンボルトの空想の旅から何光年も離れた場所で同時に勢力を増していたのは、もう少し落ち着いたタイプの静物画だ。ヘラルド・ダーフィットの『Madonna of the Milk Soup』(1513)などでは、宗教的な象徴性が重みをなしている。処女マリアと子を描写した、静物画であり風景画でもあるこの小さな絵画は、聖母マリアの乳への崇拝を強調している。これは聖母マリアの慈悲を象徴している傍ら、テーブルに置かれた一塊のパンは最後の晩餐を思い出させるもので、リンゴは罪の超越を表している。

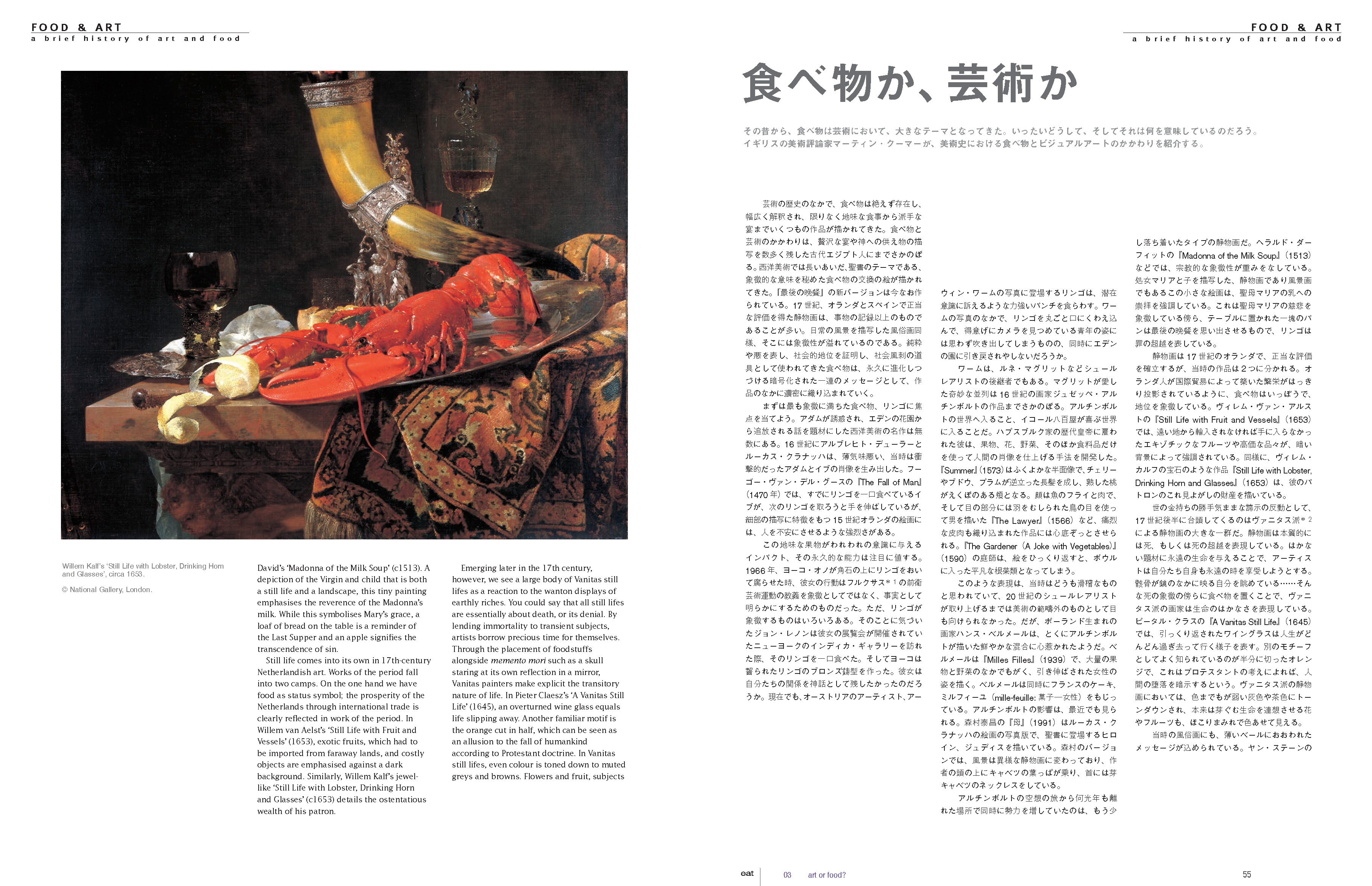

Willem Kalfʼs ʻStill Life with Lobster, Drinking Horn and Glassesʼ, circa 1653. © National Gallery, London.

静物画は17世紀のオランダで、正当な評価を確立するが、当時の作品は2つに分かれる。オランダ人が国際貿易によって築いた繁栄がはっきり投影されているように、食べ物はいっぽうで、地位を象徴している。ヴィレム・ヴァン・アルストの『Still Life with Fruit and Vessels』(1653)では、遠い地から輸入されなければ手に入らなかったエキゾチックなフルーツや高価な品々が、暗い背景によって強調されている。同様に、ヴィレム・カルフの宝石のような作品『Still Life with Lobster, Drinking Hornand Glasses』(1653)は、彼のパトロンのこれ見よがしの財産を描いている。

世の金持ちの勝手気ままな誇示の反動として、17世紀後半に台頭してくるのはヴァニタス派*2による静物画の大きな一群だ。静物画は本質的には死、もしくは死の超越を表現している。はかない題材に永遠の生命を与えることで、アーティストは自分たち自身も永遠の時を享受しようとする。骸骨が鏡のなかに映る自分を眺めている……そんな死の象徴の傍らに食べ物を置くことで、ヴァニタス派の画家は生命のはかなさを表現している。ピータル・クラスの『A Vanitas Still Life』(1645)では、引っくり返されたワイングラスは人生がどんどん過ぎ去って行く様子を表す。別のモチーフとしてよく知られているのが半分に切ったオレンジで、これはプロテスタントの考えによれば、人間の堕落を暗示するという。ヴァニタス派の静物画においては、色までもが弱い灰色や茶色にトーンダウンされ、本来は芽ぐむ生命を連想させる花やフルーツも、ほこりまみれで色あせて見える。

当時の風俗画にも、薄いベールにおおわれたメッセージが込められている。ヤン・ステーンの『As the Old Sing, so the Young Tweet』(1663-1665)に登場する美食家集団は、子供たちへの悪い見本となっている。パーティーを台無しにするのがお得意のステーンは、誕生を祝う場にも死を招く。『The Christening Feast』という作品では、死すべき運命の象徴として有名な割れた卵を登場させる。イギリスでは多くの場合、風俗画は特権階級を痛烈に皮肉る道具として使われた。イギリス絵画のなかでも最高の1つであるウィリアム・ホガースの6部構成作品『Marriage a la Mode』(1745)では、状況だけでなく、物までも人生の悲劇と愚かさを表す。最後の1枚『The Lady’s Death』の設定は、質素な家だ。窓のそばのテーブルには、お米の乗った皿の上にゆで卵を1つだけ添えた、つましい朝食が置かれている。やせ衰えた犬が近くのベッドに横たわる、死にかけた伯爵夫人の生き写しのような豚の頭を持ち逃げようとしている。ホガースはここで同時に、18世紀の偉大なる静物・風俗画家シャルダンのパロディーを作っているのである。シャルダンの絵画は、家庭的な生活のなかにあるささやかな喜びを、うやうやしく静なる風景へと変身させるものだ。

Jan Steenʼs ʻCelebrating the Birthʼ, 1664. Reproduced by permission of the Trustees of the Wallace Collection, London.

17世紀、静物画はスペインでも1つのジャンルとして確立していった。ここでは、ヴァニタス派のテーマは「世の幻滅感」として認識されていた。死との直面をもっとも赤裸々に描いたものとして挙げられるのは、ゴヤが1810年頃に描いた静物画だ。それは、フランスとのあいだにつづく戦いにおける残虐行為の断固たる記録である『The Disasters of War』のエッチングを完成させた直後に生まれた。猟鳥の山は『So Much and More』などの作品に見られる、若き兵士たちの死体の山を思い起こさせる。当時の画家で、ゴヤほど猟の獲物の重さや肉の血なまぐささを実感させる作品を描いた人はいないだろう。1930~40年代、リトアニア生まれのカイム・スーチンは、戦争の悲劇に対してゴヤと同様の苦悩を静物画に吹き込む。レンブラントの『The Slaughtered Ox』(1655)という絵に鼓舞されたスーチンは、肉牛の横腹を大胆な表現で描いた。腐った牛の死体と血が入った何杯のバケツをスタジオに置くことによって、題材を「生き生き」と表現した。

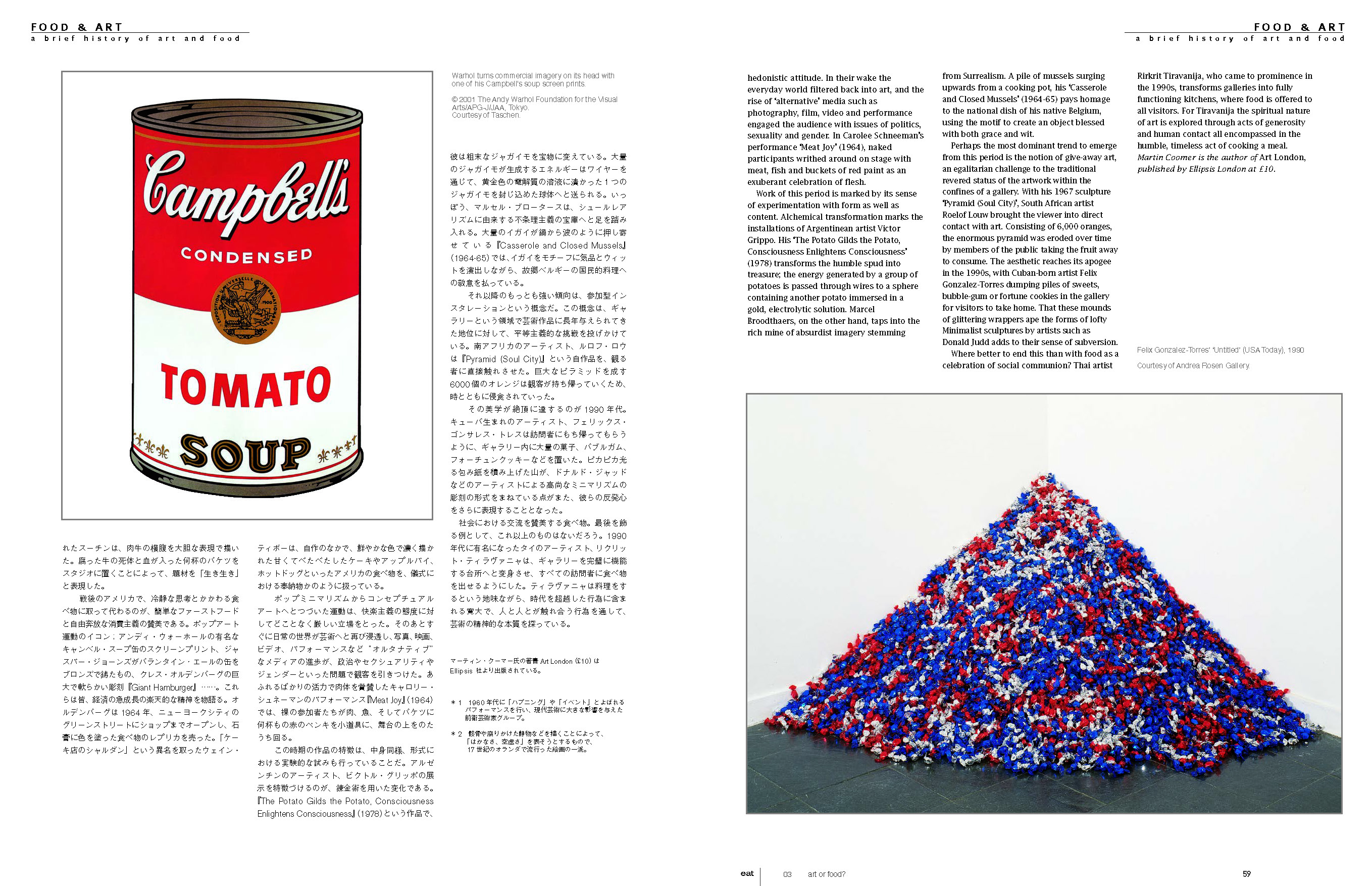

戦後のアメリカで、冷静な思考とかかわる食べ物に取って代わるのが、簡単なファーストフードと自由奔放な消費主義の賛美である。ポップアート運動のイコン;アンディ・ウォーホールの有名なキャンベル・スープ缶のスクリーンプリント、ジャスパー・ジョーンズがバランタイン・エールの缶をブロンズで鋳たもの、クレス・オルデンバーグの巨大で軟らかい彫刻『Giant Hamburger』……。これらは皆、経済の急成長の楽天的な精神を物語る。オルデンバーグは1964年、ニューヨークシティのグリーンストリートにショップまでオープンし、石膏に色を塗った食べ物のレプリカを売った。「ケーキ店のシャルダン」という異名を取ったウェイン・ティボーは、自作のなかで、鮮やかな色で濃く描かれた甘くてべたべたしたケーキやアップルパイ、ホットドッグといったアメリカの食べ物を、儀式における奉納物かのように扱っている。

Warhol turns commercial imagery on its head with one of his Campbell's soup screen prints. © 2001 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts/APG-J/JAA, Tokyo. Courtesy of Taschen.

ポップミニマリズムからコンセプチュアルアートへとつづいた運動は、快楽主義の態度に対してどことなく厳しい立場をとった。そのあとすぐに日常の世界が芸術へと再び浸透し、写真、映画、ビデオ、パフォーマンスなど“オルタナティブ”なメディアの進歩が、政治やセクシュアリティやジェンダーといった問題で観客を引きつけた。あふれるばかりの活力で肉体を賞賛したキャロリー・シュネーマンのパフォーマンス『Meat Joy』(1964)では、裸の参加者たちが肉、魚、そしてバケツに何杯もの赤のペンキを小道具に、舞台の上をのたうち回る。

この時期の作品の特徴は、中身同様、形式における実験的な試みも行っていることだ。アルゼンチンのアーティスト、ビクトル・グリッポの展示を特徴づけるのが、錬金術を用いた変化である。『The Potato Gilds the Potato, Consciousness Enlightens Consciousness』(1978)という作品で、彼は粗末なジャガイモを宝物に変えている。大量のジャガイモが生成するエネルギーはワイヤーを通じて、黄金色の電解質の溶液に漬かった1つのジャガイモを封じ込めた球体へと送られる。いっぽう、マルセル・ブロータースは、シュールレアリズムに由来する不条理主義の宝庫へと足を踏み入れる。大量のイガイが鍋から波のように押し寄せている『Casserole and Closed Mussels』(1964-65)では、イガイをモチーフに気品とウィットを演出しながら、故郷ベルギーの国民的料理への敬意を払っている。

Marcel Broodthaersʼ ʻCasserole and Closed Musselsʼ, 1964. Courtesy of the Tate Gallery, London.

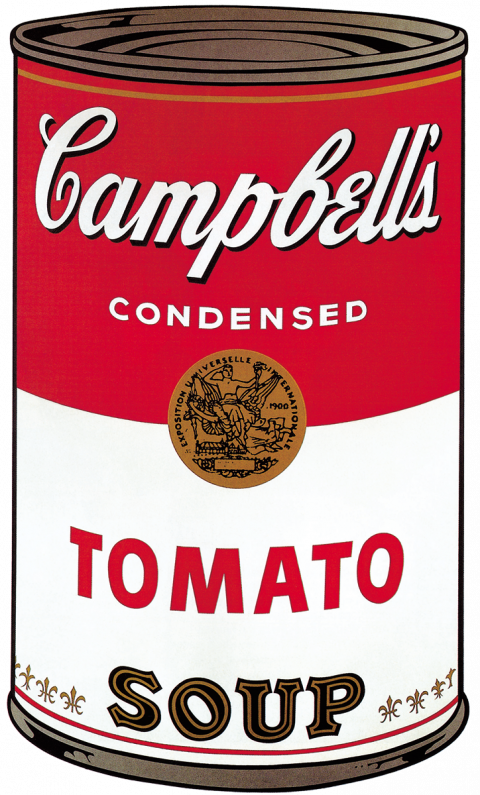

それ以降のもっとも強い傾向は、参加型インスタレーションという概念だ。この概念は、ギャラリーという領域で芸術作品に長年与えられてきた地位に対して、平等主義的な挑戦を投げかけている。南アフリカのアーティスト、ルロフ・ロウは『Pyramid (Soul City)』という自作品を、観る者に直接触れさせた。巨大なピラミッドを成す6000個のオレンジは観客が持ち帰っていくため、時とともに侵食されていった。

その美学が絶頂に達するのが1990年代。キューバ生まれのアーティスト、フェリックス・ゴンサレス・トレスは訪問者にもち帰ってもらうように、ギャラリー内に大量の菓子、バブルガム、フォーチュンクッキーなどを置いた。ピカピカ光る包み紙を積み上げた山が、ドナルド・ジャッドなどのアーティストによる高尚なミニマリズムの彫刻の形式をまねている点がまた、彼らの反発心をさらに表現することとなった。

Felix Gonzalez-Torresʼ ʻUntitledʼ (USA Today), 1990 Courtesy of Andrea Rosen Gallery.

社会における交流を賛美する食べ物。最後を飾る例として、これ以上のものはないだろう。1990年代に有名になったタイのアーティスト、リクリット・ティラヴァニャは、ギャラリーを完璧に機能する台所へと変身させ、すべての訪問者に食べ物を出せるようにした。ティラヴァニャは料理をするという地味ながら、時代を超越した行為に含まれる寛大で、人と人とが触れ合う行為を通して、芸術の精神的な本質を探っている。

マーティン・クーマー氏の著書Art London(£10)はEllipsis社より出版されている。

*1 1960年代に「ハプニング」や「イベント」とよばれるパフォーマンスを行い、現代芸術に大きな影響を与えた前衛芸術家グループ。

*2 骸骨や腐りかけた静物などを描くことによって、「はかなさ、空虚さ」を表そうとするもので、17世紀のオランダで流行った絵画の一派。

文/ クリスティン・ブース