変化しつづける日本のギフト市場

藤岡華奈子 / プロジェクト・コーディネーター

日本のギフト市場は年間10兆5,000億円(約700億米ドル)に及び(2022年実績)、今年もさらに伸びると予想されている。お中元やお歳暮の商戦は今でも健在だが、近年は贈答のスタイルや時期に変化が起きている。

各社が提供するデジタルプラットフォームのおかげで、実利にかなったギフトを手軽に贈れるようになってきた。消費者のニーズも変化し、長年続いてきた贈答習慣に見直しの機運がある。日本における贈り物は、これからどう進化していくのか。正しく先を読み通したブランドが、新しいギフト市場の勝者となるはずだ。

衰退か進化か

日本のギフト市場については、楽観論と悲観論が共存している。新型コロナウイルスの流行で、ギフト市場には落ち込みも見られた。しかし2022年の調査によると、日本では過去1年間に60%の人が贈答品を購入し、1人当たり平均4回の贈答がおこなわれている。2023年のギフト消費額も前年を上回る見込みだ。

その一方で、20~30代の大多数(ほぼ75%)にはお中元を贈る相手がいないのも事実。江戸時代から脈々と続くお中元やお歳暮は、若い世代の関心が薄れていくことで衰退の危機に瀕している。

このような消費者行動の変化に対応するため、日本の各社は大胆な工夫を始めた。ギフト習慣のアップデートが喫緊の課題である。

デジタル百貨店の挑戦

ギフト市場の主役といえば、日本では今も昔もデパートだ。だがチェーンストア、スーパーマーケット、Eコマースの台頭は、百貨店の地位を徐々に脅かしてきた。ギフト市場における百貨店の売上は今や30%にまで落ち込み、日本のギフト市場の50%以上をオンラインによる売上が占める。日本の百貨店は生き残りをかけてデジタル分野に進出し、長年培った実店舗での顧客体験をデジタルの世界に持ち込もうと努力している。

この困難な移行をやり遂げた百貨店の一例が高島屋だ。スマートなUXでギフトが単体のカテゴリーとして独立し、シーンや価格帯に応じた検索が容易になっている。新旧織り交ぜたギフトラッピングも魅力的で、膨大な贈答先のリストもオンラインで簡単に管理できる。

ライバルの伊勢丹も、ギフトに特化したブランド「MOO:D MARK」を立ち上げた。単なるオンラインストアの枠を超え、「TODAY IS A GIFT(何でもない今日を特別な日にするギフト)」というキャッチフレーズを力強く打ち出している。ロゴに隠されたスマイルの絵文字(:D)もいい感じだ。

ソーシャルメディア経由の贈答習慣

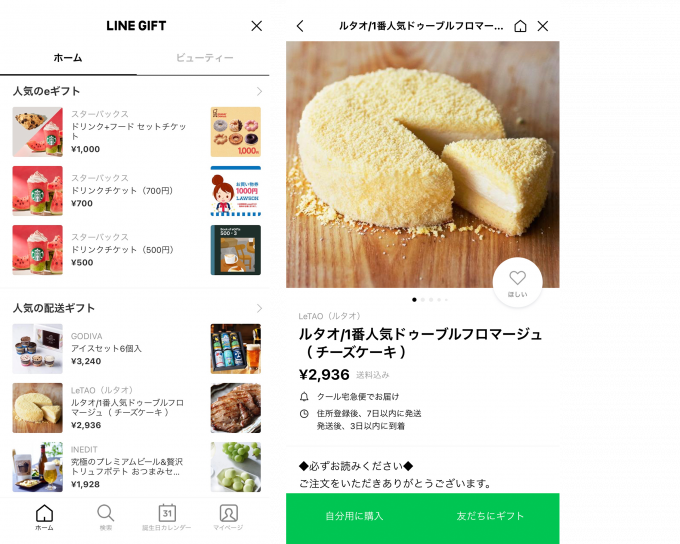

いまや成人の約9割がスマホにインストールしているLINEが、友人や連絡先にギフトを贈れるLINE GIFTをスタートしたのは2015年のこと。現在のユーザーは3,000万人を超え、日本のスマホの3台に1台がLINE GIFTを送受信した計算だ。

LINE GIFTが成功した理由は、その驚くべき使いやすさにある。スターバックスのクーポン券や母の日の花束を贈る際にも、ユーザーは追加の送料や受取人の住所を気にする必要がない。ギフトの通知を受け取った本人が、住所を追加するだけで授受が済むからだ。体験型ギフトを提供する「SOW EXPERIENCE」や「アソビュー!」などのプロバイダーとも提携し、カップルのディナー、工芸教室、スパ旅行など、あらゆる体験をギフトとして贈れるようになった。

本当に喜ばれるギフト選び

欧米のギフト市場では、もらう側が欲しい物を伝える「ウィッシュリスト」が普及している。だが日本の社会では、欲しいものをリクエストすることは贈り主に対してちょっと失礼だ。おねだりは、ギフトの目的そのものを損なってしまうこともある。

日本の贈答の精神を大切にしながら、贈られた人が本当に欲しいものを確実に手に入れられる方法はないものか。そんな課題を解決するため、LINE GIFTは贈答のアップデートにも取り組んでいる。例えば化粧品を贈る場合、贈る側が商品を選び、もらう側が好きな色を選べるようなオプションの提供である。

また「サウナ好き」「日本酒好き」「旅行好き」といった相手の嗜好を把握することも、贈り物の選定に役立つ。受け取り主のタイプを80種類以上のテーマから選べる「dōzo」は、遊び心のあるイラストも印象的な新感覚のサービス。伝統的な贈答の枠組みから抜け出し、インスピレーションに満ちた新しいギフトのあり方を提示している。

トレンド先取り競争は激化

新しい贈答体験への期待が高まり、タッチポイントが急速に進化している。日本でギフト市場の恩恵を受けてきたブランドは、顧客だけでなくライバルの動向も注視しながら先手を打たなければならない。

LINEのようなアプリの登場は、これまでにない多様なプレーヤーの参入も促してきた。ギフトはただの商品からリアルな体験へと幅を広げていく。伝統的な構造を打破するブランドが、受け取り主に喜ばれるサービスを追求して贈り主の安心感を高めている。

物理的な商品であれ、デジタルなサービスであれ、これからのブランドには、ギフト体験で立ち遅れない工夫が必要だ。核となる提案を考えながら、実験的な試みも続けなければならない。ギフト市場の変化は、若いデジタル世代が推進している。