支援のあり方を考え直す

国際支援は大きなビジネスだ。2023年、世界のODA(海外開発援助)の総額は、2,233億ドルに達した。そのうち29%、647億ドルを米国が拠出している。従って、今年1月に米国政府が突然行ったように、援助を打ち切れば、その結果は即座に壊滅的なものとなる。私はREI(Refugee Empowerment International、特定非営利活動法人国際難民支援団体)と共にタイ・ミャンマー国境を訪れ、このことを目の当たりにした。ここには、ミャンマー南部のカレン族、カレンニ族、その他の民族に対する軍事政権による戦闘や爆撃から逃れるために、多くの人々が国境を越えて逃げてくる。こうした避難民が経験する日々の恐怖や不安はさらに深刻で、病院が一晩で閉鎖されたり、アメリカへの移住許可を得た家族が、突然アメリカ行きをキャンセルされ、帰る家もないまま空港から引き返させられたという話も聞いた。大げさに聞こえるかもしれないことが、現実に起きている。世界には1億2000万人の避難民がいる。今回のことが起こる前から、彼らが直面する問題は非常に深刻であった。援助の削減は事態をさらに悪化させた。今回の訪問では、この困難な状況に対応することに身を捧げている人たちに会うことができた。

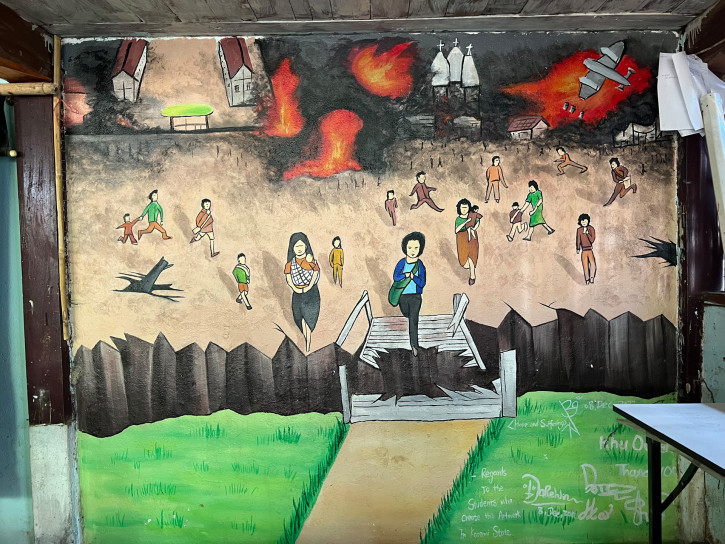

カレン二社会開発センターの壁画が、若者たちが逃れてきた過酷な現実を物語る。

REI(旧名称 RIJ - Refugees International Japan)は1979年以来、避難民の支援を行っている団体である。実はEatはREIのためにオフィススペースを提供している。そのため、REIの活動やREIが支援するプロジェクトについての理解はある。

避難民は、自分たちのコミュニティが何を必要とし、何ができるかを一番よく知っている。彼らは、自分たちの生活を再建するための知識と技術を持っているが、それを実現するための支援、つまり「支え」が必だ。それには、彼らの声に耳を傾け、彼らから学ぶことから始まる。過去によくあった、先進国のチャリティ団体が援助の最善な方法を知っていて、援助を受ける側に感謝を求めるという、いわゆる「白人の救世主」アプローチを払拭するための具体的な取り組みを、REIは行っている。

「難民は自分たちのコミュニティが何を必要とし、何ができるかを一番よく知っている。」

REIの資金繰りは、無駄が少ない。すべての資金が企業や個人から直接調達されるため、政治的な影響は最小限に抑えられ、80%近くがプロジェクトそのものに還元される。年間25,000米ドルを上限に、20カ国以上で820以上のプロジェクトに資金を提供しており、その総額は1,150万米ドルを超え、約100万人に影響を与えている。

「現地の人々と話すときは、その人の過去について聞かないこと。彼らは恐ろしい体験をしてきたのであり、二度と思い出したくないと思うことが多いから。そして、何をするにせよ、涙を流さないこと。あなたに起きていることではないと認識してください。」と、REIのエグゼクティブ・ディレクター、ジェーン・ベストが、現地訪問のオリエンテーションを始めるときに言った。

滞在先のホテルから40分、私たちの知る生活とはかけ離れた現実がそこにある。

私たち7人の訪問グループは、チェンマイの北西に位置する、メーホンソンという町の小さなホテルの外に座っている。冒険好きなバックパッカーたちの目的地であり、バイカーたちに人気のメーホンソン・ループの一部でもあるこの町で、この先数日の間に、私たちが体験するであろうことに対して、まだピンと来ない。数時間かけて、ビルマが大英帝国の前哨基地であったという歴史や宣教師の到来の歴史、そして政治的背景について学ぶ。物事は外側から見るよりもずっと混沌としている。そもそも「難民」って厳密に言うと一体何だろう?

難民とは、迫害を恐れて自国から逃れてきた人のことを指すと多くの人は理解しているが、実際に「難民」とは、一定の条件を満たし、適切な書類を所持している場合に、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)や逃れた先の国によって与えられる「資格」でもある。この資格は、避難元の国に送還されないなど、一定の権利を与えるものであるが、ほとんどの避難民はこの資格を持っていない。

「何をするにせよ、涙を流さないこと。これはあなた自身に関することではないのです。」

世界的に見れば、その大半は国内避難民(IDP)である。彼らは自国を離れたわけではないが、戦争や内戦のために家を離れる事を余儀なくされ、生活を根こそぎ奪われたのだ。

国境を越える人々は、一時的に安全な場所を見つけるために、将来的に故郷に戻るつもりで国境を越えるか、または亡命希望者となり、永続的な移住を目指し、正式に難民認定を受けるため、自らの事情を訴えなければならないという困難に直面する。

そして、無国籍者と呼ばれる人々がいる。彼らは、いかなる国の市民でもはないと見なされている人々である。クルド人、パレスチナ人、ビハール人(東ベンガル/バングラデシュに住む人)などがこれに該当する。

私たちが訪問するカレン族とカレンニ族は、厳密的には無国籍ではなく、ミャンマーの市民とみなされる。しかしながら、事実上は無国籍であり、正式な難民の資格もない。(タイは難民の地位に関する1951年の条約に加盟していない。)そのため、彼らは国境沿いの「一時的な居住地」で留め置かれた状態にあり、医療への平等なアクセスも、労働や教育の機会もない。故郷に戻ることはできないし、何らかの「正式な」地位や再定住のための交渉は複雑で、地方政府、警察、軍の気まぐれや政治に左右される。

モー・ティア・マーとクー・ミャール・レーがKSDCの活動報告をしてくれた。

翌日、私たちはカレンニ社会開発センター(KSDC)に向かう。ホテルから40分ほどの距離ではあるものの、私たちが慣れ親しんだ生活とはまるで別世界が広がる。轍のある未舗装の道を進むと、川で洗濯をする女性たちとすれ違い、携帯電話のステータスバーは点滅している。

KSDCは、カレンニの若者のためのトレーニングプログラムを運営する、地域に根ざした小さな組織である。当該の若者たちはほとんどが18歳から21歳で、人権侵害を受け、国境を越えて脱出し、現在は仮設の住まいで暮らしている。

センター代表のクー・ミャール・レーとシニアトレーナーのモー・ティア・マーに会い、センター周辺に広がる集落を案内してもらった。

学生は自己紹介で、ここで学んだ英語を披露してくれた。

このセンターでは、リーダーシップ、人権、民主主義、法律、環境、コミュニティ・マネジメント、IT、英語など、広範囲な科目を、初級・上級コースに分けて教えている。その目的は、「カレンニ避難民の生活を向上させ、非暴力的な社会変革の提唱者となり、法の支配に基づく平和で民主的な社会の構築に必要なツールを習得させること」だと彼らは説明する。

初級コースを受講する19歳、パー・ミヤーと話すことができた。彼女はまだ辿々しい英語で、このコースを修了したらミャンマーに戻ってコミュニティを助け、強い女性リーダーになるつもりだと話してくれた。

続いて上級コースのマウ・ソー・ミヤー、21歳と話した。彼女はクーデターと戦闘について語り、家族と別れ、雨季に国境まで逃れてきた様子を教えてくれた。パー・ミヤーと同様、彼女もコース終了後は教師になるために村に戻るつもりだ。コミュニティの教育と発展のために、と彼女は言う。私は、彼女がそのことについてどう思っているのか聞いてみた。楽しみ?それとも怖い?彼女はこう答えた。「少し怖い、でもそれは当然のこと。故郷に戻ったら、もっと強くなっているはず。」

その強さの一部は、物事を理解することから生まれる。インターネットが存在しない場所も多く、また携帯電話の電波が届く地域も限られている。マウ・ソー・ミヤーは、タイに来るまで外国人に会ったことがなかったと言った。また、KSDCに来るまで「権利」という概念を理解しておらず、女性に権利があるとは思っていなかったという。

マウ・ソー・ミヤー「故郷に戻ったら、もっと強くなっているはず。」

私たちは南へ数時間移動し、カレン族の女性団体、KWOを訪問する。[YE1]

状況を少し説明すると、地上での戦闘で反政府軍が勝利した結果、政府軍は首都ヤンゴン(旧ラングーン)に向かって北に後退した。代わりに、政府軍は現在、南部を空爆している。パイロットは動くものがあれば容赦無く爆弾を落とすので、人々は飛行機の音が聞こえると隠れるという。彼らは空爆について細部に至るまで精通しており、小型ジェット機はロケット弾を、大型で低速の飛行機は大型爆弾を搭載しているのだと知っている。120ミリの迫撃砲弾もある。それぞれ少しずつ音が違うので、何が来るか分かるようになるのだと言った。

このような襲撃により村は破壊され、家族は殺される。(ある少女は家族全員を失った。自分一人、祖母を訪ねていたために生き延びたという。)生き延びた人々は、ジャングルに避難する。彼らは、ヤシの葉でシェルターを作り、適切な医療サービスなど受けられない中で、食料も探さなければならない。

「難民もまた、一人ひとりが現実に存在する人間であり、その大多数は他国に留まることを望んでいるのではなく、自国に帰り」

さらに、昨年は大洪水があり、その後虫害が発生したため、主食が不足しており、新しい作物を植えるための種を手に入れるのも困難だと言う。

1949年に設立されたKWOは、ミャンマー南部のカレン州とタイ・ミャンマー国境の7つの避難民キャンプで、女性とその家族に対して母子健康を促進している。

18人のスタッフで構成されるこのグループは、1,200人以上の女性と赤ちゃんにベビーキットを配布している。最長で3日間、ボートやバイクで移動しながら、現地の女性たちのネットワークを活用し、滞在場所やニーズを把握する。さらに、グループは教材を作成し、栄養、衛生、清潔、避妊に関するグループ・セッションを実施している。多くの母親は、自分自身や子どもの病気の症状を見分けることができず、また、卵は赤ちゃんに良くないとか、粉ミルクは母乳より良いなど、さまざまな迷信を信じているため、それに対処する必要がある。

KWOは、芯が強く現実的な女性、ナウ・クニョー・ポー・ニムロッドに率いられている。彼女は、米国の援助凍結の影響など、ミャンマー国内の現況を淡々と報告する。彼女たちのもうひとつの大切な仕事は、モニタリングと報告だ。世間が関心を持つ時間は短く、この紛争は忘れ去られようとしている。政府や国際機関の目に留まり続けるようにすることが、より重要なのだ。

クニョー・ポー自身のストーリーは驚くべきものだが、ここで出会う多くの人々の典型でもある。伝統的な女性の役割を果たし、結婚して家庭を築かなければならないというプレッシャーをはねのけ、海外定住の機会を断ってまで、ここに留まり、女性たちのニーズに応えているのだ。

ウムピエム・メー・キャンプ ‐ 30年もここにある「仮住まい」

私たちはさらに南下し、メーソットに向かう。道は時折、ミャンマーとタイを自然と隔てるモエイ川に沿って走る。川の全長にわたって警備はなく、簡単に通ることができる。しかし、定期的に検問がある。たいていは手を振られるだけで通過できるが、ある検問所では、外国人がこの国で何をしているのかと警察が質問し、私たちは写真を撮られ、パスポートをチェックされた。

メーソットからさらに数時間車を走らせると、ウンピエム・メー・キャンプに到着する。入り口には、30年以上前からこのキャンプがあるにもかかわらず、ここは仮住まいであると英語で書かれた大きな看板がある。

そして私たちは、DAREネットワークが運営する依存症プログラムを訪問する。この団体は、カナダ出身の非常にバイタリティーあふれる70代の女性、パム・ロジャーズが共同設立した団体である。現在、DAREは、REIの支援を受けて5つの避難民キャンプでプログラムを展開している。

ウムピエム・メーにあるDareクリニック

パムはタイを訪れた際、戦争、麻薬取引、強制移動によってもたらされるトラウマを目の当たりにし、何か行動を起こさなければならないと決意した。

彼女は、世代を超えて受け継がれるトラウマへの対処手段として依存症が起こるという。主な依存対象はアルコールであり、その他にもキンマ(ビンロウ)や、時にはより有害な薬物も問題となる。プログラムでは、耳への鍼治療(「アキュデトックス」と呼ぶと学んだ)を中心とした鍼療法、ヨガ、水中療法やグループセラピーなどを組み合わせたプログラムを、主にキャンプに住む参加者を対象に、居住型と非居住型の両方で(各20~40名)提供している。

さらに、新たなスタッフを育成するための研修プログラム、および予防教育プログラムも展開している。これまでに治療を受けた人数は6,000人を超え、成功率は約60%に達している。これは、欧米における平均成功率25~30%と比較しても非常に高い数字である。

私たちが出会ったのは、ウムピエム・メー診療所の責任者であるプラウ・ムー・ハイである。彼自身もかつては薬物依存者であり、ギャングの一員でもあった(その証として、身体にはタトゥーも残っている。)彼は患者としてこの診療所に通い、治療プログラムを無事修了した。その後、訓練を経てスタッフとして勤務するようになった。

ウムピエム・メーにあるDareクリニックの所長、プラウ・ムー・ハイ

この仕事は、彼にとってまさに天職であるように見える。彼は患者一人ひとりの名前を記憶しており、私たちとの面談の合間にも、治療の様子を確認するために席を立っていた。治療を受ける理由として、「恥」の感情が大きな動機になるという話もした。このような密なコミュニティにおいては、自身の過去がどうであれ、他人に迷惑をかけたくないという思いが根強く存在しているのである。

パムもプラウ・ムーも、「生きがいを与えること」が、医学的な治療と同等に重要であると語っていた。何らかの責任を担うことで、人は朝起きる理由を持つようになり、自らの行動に誇りを感じられるようになるのである。

私たちは今、分断と過激化が進む社会の中に生きており、避難民の問題は、為政者が票を得るための格好の標的となっている。「避難民には来てほしくない」といった声が市民から上がる。しかし、このような視察を通じて改めて気づかされるのは、避難民もまた、一人ひとりが現実に存在する人間であり、その大多数は他国に移住することを望んでいるのではなく、自国に帰り、自らの文化の中で安全かつ有意義な生活を送りたいと願っているということである。REIのようなNPOは、その実現を支援しており、広く展開されれば、強制移動の要因そのものを減らすことにもつながる。政治的立場を問わず、1億2000万人もの人々が、自国の経済に貢献できるようになれば、それはすべての人にとって有益なはずなのだ。

この記事はお役に立ちましたか?もしご関心を寄せて頂けたなら是非こちらから無料購読にご登録ください。これからも定期的に配信予定の当社マーケティング関連コンテンツをいち早くお届けします。