百年を超えて生きる創業時からの教え

中島 周(キユーピー株式会社取締役会長)

「Eat Takeaway」は、世界で活躍するブランドリーダーやマーケティングリーダーに直近の抱負と課題を教えてもらうシリーズ。インタビューから得られた学びを「Takeaway」として読者のみなさまにお持ち帰りいただきます。

今回登場するのは、キユーピー株式会社の中島周会長です。百年前に日本で初めてマヨネーズの製造を始め、今でも国内約6割のシェアを維持するキユーピー。消費者との信頼関係を育てる方法や、マーケティングと一線を画したユニークなブランディング戦略についてうかがいました。

The 3 Key Quotes:

1. 食の西洋化だけでなく、日本人らしい創意工夫も追い風にして市場を広げてきました。

2. 長い目で見ると、世の中は誠実で真面目に努力する人が認められるようになっています。

3. 健康寿命の核となる3要素は、「食」と「運動」と「社会参加」です。

キユーピーがマヨネーズの製造を始めたいきさつは?

義祖父の中島董一郎は、1919年にソースや缶詰の製造を始め、1925年からマヨネーズを製造しました。農商務省の海外実業練習生として米国で暮らしたことがあり、その時にマヨネーズと出会ったようです。本人が小柄だったこともあって、「日本も食料が豊かになれば、米国人のように体格が良くなるだろう」と考えていました。米国の食習慣を観察し、ポテトサラダに着眼したのがマヨネーズ製造の動機だと言われています。当時日本で大ヒットしていたキューピー人形のように、誰からも愛される商品に育ってほしいとの願いを込めて「キユーピーマヨネーズ」と名づけました。

当時の状況は推測するしかありませんが、日本でもまったく知られていない調味料を製造するのはクレージーな試みだったと思います。初めて日本でマヨネーズを売ったとき、整髪料のポマードと間違われた逸話が語り継がれています。当時はそれくらい日本で馴染みのない食品でした。

日本の食卓に欠かせないブランドになった経緯は?

看板商品である「キユーピー マヨネーズ」も「アヲハタ ママレード」も、日本人の食習慣が西洋化するに従って販売量を伸ばしていきました。日々の食事が和食中心だった日本人も、戦後は肉や生野菜をたくさん食べるようになります。このような変化は、洋風ソースのメーカーにとって間違いなく追い風でした。

その後の広がりには「アレンジ好き」な日本人の特性も大いに寄与しています。マヨネーズに明太子やツナを混ぜてみたり、ピザやお好み焼きにも取り入れたりといった創意工夫が自然に生まれました。キユーピーが仕掛けたアイデアではなく、お客様による自然発生的な食のアドベンチャーです。マヨネーズの用途は広がり、和食と洋食の垣根も超えていきました。

ライバルを寄せ付けずシェアを維持できた理由は?

戦後になってから、食用油の取り扱いが得意な水産会社や調味料メーカーがマヨネーズ製造に参入してきました。後発のメーカーにとって、マヨネーズは副産物のような位置づけです。事実上のマヨネーズ単品メーカーであるキユーピーは、危機を乗り越えるために背水の陣で頑張りました。団結の支えになったのが、創始者の経験にもとづいた社是と社訓です。今でもベテラン社員たちが、当時の状況をときどき振り返っています。

国内で圧倒的な知名度を築いたブランディング戦略は?

キユーピーでは、マーケティングとブランディングの予算をはっきりと分けています。マーケティング予算は商品本部の管轄で、新商品の発売や既存商品のリニューアルにあわせて使うもの。もう一方のブランディング予算は経営サイドの管轄で、もっと長期的な戦略を担っています。

ひとたび始めた企画は長寿となることが多く、その代表は1963年から60年以上も続いている日本テレビ系列の「キユーピー3分クッキング」です。また文化放送のラジオ番組「キユーピー メロディホリデー」や、恒例イベント「全日本おかあさんコーラス大会」のスポンサーも50年以上にわたって続けています。

マーケティングとブランディングの棲み分けは?

マーケティングは即応的で、広告を打つたびにリアクションが得られます。特定の野菜にまつわる健康効果が話題になったりすると、短期的なトレンドにあわせた広告やスーパーマーケットでの企画を連動させたりします。

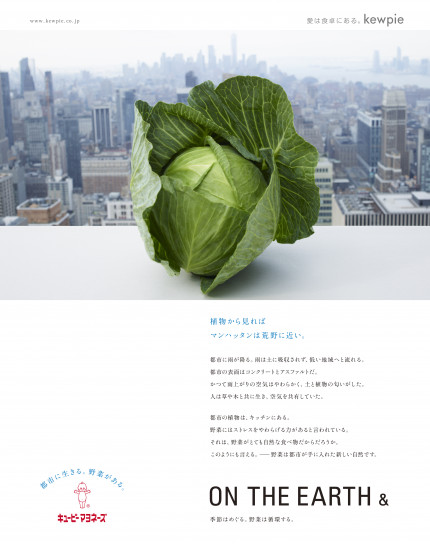

もう一方のブランディングは、キユーピーブランドの価値を高めるための戦略で、最近では野菜を関連付けたストーリーが中心になっています。大地の恵みである野菜を食べるほど健康になるというメッセージを伝える内容ですが、そこに具体的な商品や料理のイメージはほとんど介在させません。

ドレッシングなどの多角的な商品開発のプロセスは?

これも日本人の食習慣の変化にあわせて、ごく自然に広がってきました。パスタソースの製造を始めたのは、夕飯にパスタを食べる家庭が増えたから。物流が進化して鮮度の高い食材が手に入れやすくなるにつれ、素材の味を引き出してくれる軽めのドレッシングが求められるようにもなりました。

日本のサラダのドレッシングは、もともとサウザンやシーザーなどのクリーミーなタイプが主流でした。それが今では、欧州風、和風、中華風のリキッド系も多く消費されています。このような戦後の日本にみられる「食のライト化」も、キユーピーの商品開発に影響を与えています。

日本風のマヨネーズを海外で販売する戦略は?

海外事業では、米国と中国とタイに力を入れています。特に米国と中国の事業は30年以上の歴史があり、米国では他社ブランドのマヨネーズやドレッシングを現地生産していたほどです。洋食の本場なので、キユーピーブランドを売り込むのには時間がかかりました。それでも「和食」がユネスコ無形遺産に登録されてからはレシピの輸出も進み、日本風のマヨネーズとして一定の評価を獲得しています。

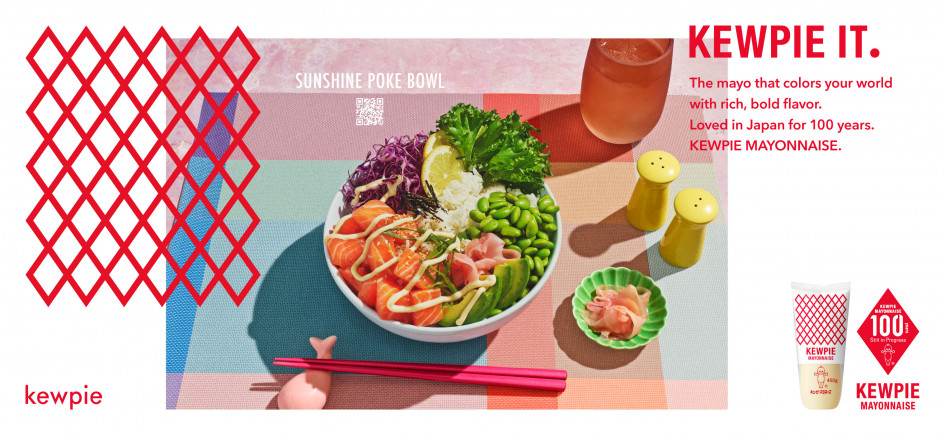

典型的な事例のひとつがお寿司です。米国では巻き寿司が主流で、アボカドなどの具材にマヨネーズがうまく使われていたりします。キユーピーマヨネーズが、日本のフードカルチャーの一部として紹介されることも増えてきました。2025年からはグローバルなブランディングも開始し、世界共通のメッセージ「KEWPIE IT.」を各国に発信して、商品は違えどもブランドイメージを合わせて昇華させていきたいと考えております。

声高な主張をせずに信頼を築く秘訣は?

キユーピーには、社訓から格上げされた「大切にしている教え」があります。それは「世の中は存外公平なものである」という中島董一郎の言葉。つまり「世の中は横着者やずるい者が得をするように見えることもあるが、長い目で見ると誠実で真面目に努力する人が認められる」という信念です。

この教えの背後にあるのは、「お天道さまは見ている」というシンプルな倫理観です。戦時中に原料が不足したときも、創始者は闇原料を買ってごまかすことなどできないと考え、1948年まで5年間もマヨネーズの製造を休止していました。ウサギとカメの寓話でいえば、キユーピーは間違いなくカメの戦略です。

次の100年に向けた成長のモデルは?

最初は数人で始めたベンチャー企業ということもあり、創始者の中島董一郎は会社が大きくなることを望んでいませんでした。社員が多くなるほど、大切な価値観が共有されにくくなるからです。だから現在の経営陣も、キユーピーがさほど大きな企業だとは思っていません。

堅実な経営が伝統なので、キャッシュが潤沢で借入金がありません。でもやはり上場企業ということもあり、投資家の方々から「なぜもっと借り入れて投資しないのか」というプレッシャーが四半期ごとにやってきます。しかし市場の成長速度を上回るような投資は、破綻のリスクを高めるだけ。市場と共に成長してきたキユーピーのやり方が、米国流とは異なることを説明しています。

キユーピーが考えるサステナブルな未来は?

フードロスの削減、二酸化炭素排出量の削減、分解性プラスチックの使用といった取り組みはもちろん必要ですが、キユーピーはさらに普遍的な持続可能性も意識しています。それがみなさんの健康寿命を延ばすことです。

人々の寿命が100歳まで延びても、最後の10年が寝たきりでは意味がありません。健康寿命の核となる3要素は、「食」と「運動」と「社会参加」だとキユーピーは考えています。たとえば自治体と協力して人が集まりやすい集会所やコンテンツを作ったり、正しい食習慣やフィットネスを普及させるプロジェクトが進行中です。

Eat Take-Away

市場と一緒に成長。ニッチなベンチャー企業として市場を創出し、食習慣の変化を追い風にして成長してきたキユーピー。消費者の創意工夫も巻き込み、市場に学ぶことで揺るぎない企業イメージを育てました。

近道はしない。過酷な食品市場でシェアを維持できたのは、創業以来の教えがあったから。世の中の公正さを信じ、目先の利益よりも長期的な品質の保持を優先することで国民的な信任を確立しました。

いつでも社会に還元。コミュニティの維持を目指し、人々のウェルフェアに寄与する活動を続けるキユーピー。マーケティングと別途のブランディング予算で目指すべき理想を示し、個人と社会の協調を支援しています。